メニュー

カートの中身を見る

カートの中に商品はありません

メールマガジン

メールアドレスを入力してください。

モバイル

売れ筋商品

-

No.1

珈琲泡盛 コーヒースピリッツ 30度 720ml

1,849円(税込2,034円)

珈琲泡盛 コーヒースピリッツ 30度 720ml

1,849円(税込2,034円) -

No.2

新里WHISKY 43度 700ml

3,171円(税込3,488円)

新里WHISKY 43度 700ml

3,171円(税込3,488円) -

No.3

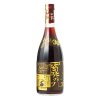

琉球 43度 1800ml(古酒60%ブレンド)

3,926円(税込4,319円)

琉球 43度 1800ml(古酒60%ブレンド)

3,926円(税込4,319円) - No.4 古酒琉球プレミアム 35度 720ml 3,038円(税込3,342円)

- No.5 琉球GOLD 30度 720ml(古酒60%ブレンド) 1,961円(税込2,157円)

- No.6 古酒琉球クラシック 25度 720ml 1,800円(税込1,980円)

- No.7 琉球GOLD 30度 1800ml(古酒60%ブレンド) 3,136円(税込3,450円)

- No.8 古酒琉球クラシック 25度 1800ml 3,000円(税込3,300円)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

ピックアップ商品

-

新里WHISKY 43度 200ml

1,750円(税込1,925円)

新里WHISKY 43度 200ml

1,750円(税込1,925円)

-

古酒琉球2007 40度 720ml

5,500円(税込6,050円)

古酒琉球2007 40度 720ml

5,500円(税込6,050円)

-

琉歌 SINGLE MALT JAPANESE WHISKY 2024 58% 700ml

SOLD OUT

琉歌 SINGLE MALT JAPANESE WHISKY 2024 58% 700ml

SOLD OUT -

新里WHISKY 43度 700ml

3,171円(税込3,488円)

新里WHISKY 43度 700ml

3,171円(税込3,488円)

-

古酒琉球プレミアム 35度 720ml

3,038円(税込3,342円)

古酒琉球プレミアム 35度 720ml

3,038円(税込3,342円)

-

琉球GOLD 30度 720ml(古酒60%ブレンド)

1,961円(税込2,157円)

琉球GOLD 30度 720ml(古酒60%ブレンド)

1,961円(税込2,157円)

-

珈琲泡盛 コーヒースピリッツ 30度 720ml

1,849円(税込2,034円)

珈琲泡盛 コーヒースピリッツ 30度 720ml

1,849円(税込2,034円)

-

フルーツ工房パッション 12度 500ml(クリアケース入り)

1,201円(税込1,321円)

フルーツ工房パッション 12度 500ml(クリアケース入り)

1,201円(税込1,321円)

-

フルーツ工房グアバ 12度 500ml(クリアケース入り)

1,201円(税込1,321円)

フルーツ工房グアバ 12度 500ml(クリアケース入り)

1,201円(税込1,321円)

-

フルーツ工房バナナ 12度 500ml(クリアケース入り)

1,201円(税込1,321円)

フルーツ工房バナナ 12度 500ml(クリアケース入り)

1,201円(税込1,321円)